ウィルダネス・ファシリテーション〜冒険の旅を支えるスタッフの存在(ありよう)〜

というテーマを置いて、しばらく書き続けてみたい。

なんだかんだで20年ファシリテーションと言うものを学び、日々の試みと模索を重ねてきて…

一般論や誰かの言葉ではない、自分の中に落ちてきているものを表現してみたいと思う僕がいる。そんなわけで2025年の始まりを機会に、今僕が文字にできることを書いてみようと思う。読んでもらえたら幸いである。さらに会った時に感想を聞かせてもえたらとても嬉しい。

第1回は、「ファシリテーションとは何か?」と言うテーマから始めようかとも思ったが、これは全ての回に通づるテーマでもあるし、後の回に送ることにする。また、一口にファシリテーションと言っても、会議や人間関係、組織運営…近年は本当に幅広い領域で用いられている。ので、焦点を絞っていくために、まずは冒険の旅は教育ファシリテーションの領域なのだというところから話を始めたい。会議ファシリテーションをイメージして読むと混乱するので断っておく。冒険の旅のファシリテーションに「合意形成を促進する」というような意図はなく、それは「子どもたちの育ちを支える」存在なのである。

冒険の旅は、

訪れてくれる子どもたちが、

奥深い自然の中で出会い

共に挑戦することを通じて

世界を広げていくこと

そしてまた、

この出会いが

将来にわたって続いていく育ちの旅

となることを願って実施するものです

僕は、学生時代から教育の道を志してきたけど、最近は教育という枠組みからはみ出しても良いな(はみ出したほうが良いな)と思うようになってきた。むしろ冒険や旅という行為は、そうした枠組みから飛び出していくことにこそ価値があるのだと思う。とは言え、子どもたちの育ちを願って冒険の旅を行っているわけなので、教育や育成と言った眼差しは確かに存在していて、僕のありようは教育ファシリテーションと切り離すわけには行かない。前置きが長くなってしまったが、そんな訳で、

第1回のテーマは、ファシリテーションの根底にある「教育観」

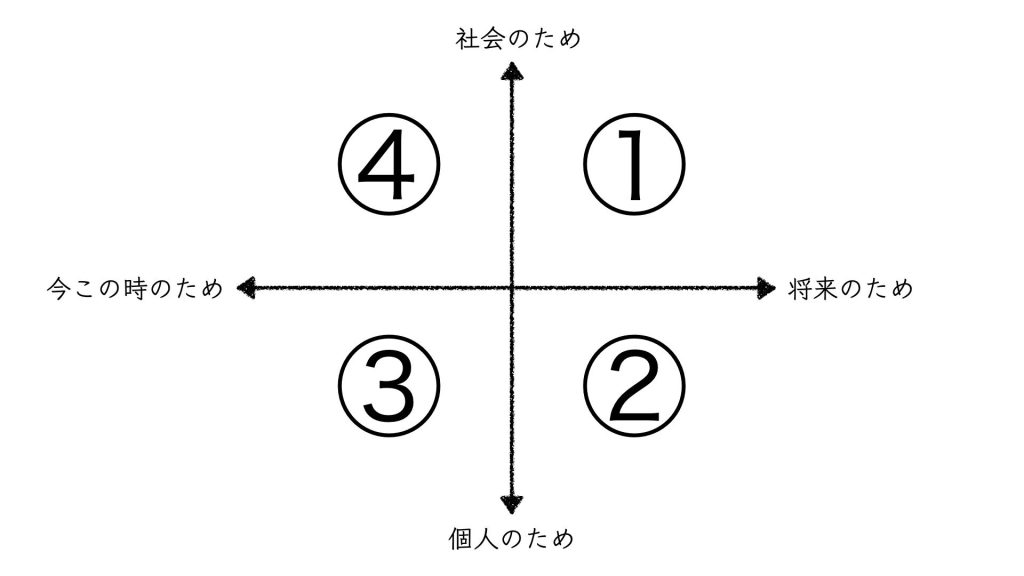

教育観とはいうものは十人十色だと思うが、これまで教育関係者(社員教育、学校教育、社会教育など様々)と話をしてきた経験から、僕なりに見えてきた傾向のようなものがある。それは一人ひとりが持つ教育観を「誰のための教育か?」「いつのため(いつに向けた)教育か?」という切り口で整理した時に、大きく分けて4つのタイプに分類できるということだ(勝手に分類するなと怒られてしまいそうだが、あくまで僕の個人的な捉え方なのでお許しを)。4つのタイプというのは次の通り。

① 教育を受ける人が、社会や組織・コミュニティの構成員として必要なことを身につけることを目指す

② 教育を受ける人が、将来、社会に通用する力や態度を身につけることを目指す

③ 教育を受ける人が、教育を受けている今この時が幸せであることを目指す(今を幸せにしていく過程に学びがあると考えている)

④ 教育を受ける人が、今、社会や組織のためになることを目指す。度が過ぎるとハラスメントの範疇なりかねない。

「この人はタイプ①」と言うように、1人1タイプに単純対応させることはできない。誰しも濃淡がありながら、複数の要素を持っているのではないかと思う。また同じタイプ①の中でも、右寄りだったり、上寄りだったり、人によって異なるのでは無いだろうか。

ちなみに冒険の旅は、③象限の下寄りだ。

今の時代(?)、この国では(?)、

将来のために今を過ごすことがとても多いように僕の目に映っている。

また、「社会」という顔も知らない誰かのために「わたしがわたしであること」を諦めなければならないこと、これもまた、とても多いように感じている。

この潮流はかなり強い圧となって私たちに迫っており、様々な場面で葛藤を引き起こしているように思う。

こんな風に現代の教育を捉えている僕がいる。だからこそ冒険の旅では、参加してくれる子どもたちの今に目を向けて、その体験がかけがえのないものになっていくよう、共に揺れたいと思う。僕自身の教育観については、こちらのページに詳しく書いているので読んでもらえたらと思う。

https://kawaimunehiro.com/about/

少し話が逸れるけれど、上記の表は色々な場面で役立ててもらえたらと思う。

今、自分は何を大切にし、どんな教育観を持っているのか?

時々、自己点検をする意味で自分が大切にしたいことを表にプロットしてみるのも良いと思う。また、上司や部下、一緒に取り組むメンバーと互いの思いを聞き合う場面にも役立つのではないだろうか。個人的に大切にしたいことと、周囲から求められる役割が食い違っていることによって、ストレスを抱えている人に出会うことがある。僕自身、野外教育プログラムの企画運営を依頼される場面で、依頼主がどのような教育観の持ち主でどんな期待を持っているのか、ということに耳を傾けながら、僕自身の教育観もできるだけ理解してもらうように心がけている。ここがすれ違っていると後々摩擦が生じる原因になるので、丁寧にわかち合っておきたいと考えている。